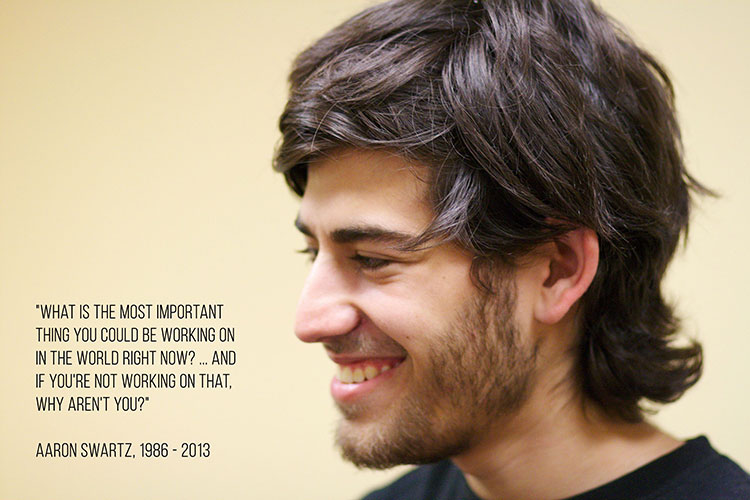

The Internet's Own Boy는 Aaron Swartz에 관한 다큐멘터리이다. 처음 Aaron Swartz에 대해서 알게 된 건 2013년 1월 11일 그가 자살하고 난 뒤였다. 내가 현재 사용하는 많은 기술 기반에 어린 나이였던 Aaron이 참여했음에도 전혀 모르고 있었고 기술로 사회 문제를 해결하고자 했던 그의 노력이 억울한 탄압으로 자살까지 이어진 것이 안타까워서 추모 글을 남겼다.

그 뒤에 Kickstarter에서 진행된 Aaron을 추모하는 다큐멘터리 제작 펀딩에 적은 금액이지만 참여를 하게 되었다. 그리고 1년 정도 뒤에 다큐멘터리 제작이 완료되고 영상파일을 받았지만, 당시에는 바빠서 보지 못했고 나중에 보려고 했을 때는 난 후원을 해서 정당하게 영상을 받았음에도 자막이 없다는 걸 깨닫게 되었다. 내 영어로는 법적인 내용도 포함된 다큐멘터리를 자막 없이 볼 수 없어서 보지 못했다. 국내에서 번역하려던 시도가 있었던 걸 보았지만 완성된 걸 보지 못했고 영상이 있음에도 보지 못하는 안타까운 상황에 직면했다.(왜 펀딩할 때는 이 생각을 하지 못했는가!)

다행히도 이 다큐멘터리가 Netflix에 올라와서 며칠 전에 봤는데 너무 재미있게 봤다. 국내 제목은 "누가 애런 슈워츠를 죽였는가?"라는 선정적인 제목인데 난 "인터넷이 사랑한 소년(The Internet's Own Boy)"이라는 원제가 훨씬 더 좋다. "그것이 알고 싶다"에 나올 것 같은 음모론 얘기라기보다는 돈보다는 사회문제를 기술로 해결하는 데 관심 있는 해커의 이야기에 가깝다.

글로나 단편적으로 알고 있던 Aaron에 관한 이야기를 이 다큐멘터리에서는 잘 다뤄준다. 꽤 잘 만들었다는 생각이 든다. 10대부터 코딩을 좋아해서 13세에 RSS 개발에 참여하고 저작권에 관심이 있어서 로렌스 레식이 만든 Creative Commons에 참여하다가 Reddit을 공동 참여하고 이를 매각하지만, 돈에는 별로 관심이 없어서 창업문화를 가진 실리콘밸리를 버리고 정치 지향적인 관심을 두게 된다.

Informatin is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves.

내가 느끼기에 Aaron의 관심사는 지식이었던 것 같다. 얼마 전에 @nacyot님이 책이 온라인 문서의 한계를 만든다는 얘기를 했는데 Aaron도 이런 부분에 관심이 있어서 도서관에 있는 책의 엄청난 지식이 온라인에 없는 것을 안타까워했던 것 같다. 당시에 미국에서는 미 법원의 자료를 보려면 돈을 내야 하는 PACER란 제도가 있었는데 이를 막으려는 사람들이 있었다. 이 PACER의 매출은 1억 2천만 달러나 될 정도였다. 계속 압박하자 일부 도서관에 무료로 PACER의 자료를 무료로 열람할 수 있게 했는데 USB 부대를 만들어서 각 도서관에서 이 자료를 다운로드 받아서 PACER 재활용 사이트에 올리도록 했는데 Aaron도 여기에 참여한다. Aaron은 콘퍼런스에서 다른 사람이 작성한 프로그램을 몇 시간 동안 수정해서 PACER의 자료를 순식간에 엄청나게 다운로드 받게 한다. 이때부터 정부에게 미운털이 박히게 된다.

이후 학술저널에 관심을 가지는데 우리도 다 알듯이 학술자료는 대부분 돈을 내야 볼 수 있다. 이런 연구는 대부분 세금 지원을 받아서 만든 것인데 다시 돈을 내야 볼 수 있다는 것에 분개했고 이 차이는 다시 부유한 사람 혹은 부유한 나라와 그렇지 못한 사람들과의 차별을 만든다고 생각했다. 결국, 알려졌든 이 Aaron은 JSTOR에서 이 저널들 대량으로 다운로드 받고 이 때문에 고소를 당한다.

이후 미국에서 저작권을 핑계로 SOPA라는 법을 발의하게 되는데 당시 온라인에서 엄청 이슈가 되었듯이 저작권을 핑계로 정부가 맘대로 각 웹사이트나 회사를 제어할 수 있는 이상한 법인데 이 법은 국민과 수많은 IT 회사의 반대로 무산되게 된다. 하지만 이 반대 운동의 중심에도 Aaron이 있었다. 미국에 살지 않아도 SOPA가 통과되었다면 웹에 얼마나 큰 혼란이 있었을지는 생각만 해도 끔찍하다. 이후 정부의 무리한 고소 및 추적으로 인해 힘들어하던 Aaron은 세상을 떠나게 된다.

불공평한 법이 존재한다. 우린 계속 그런 법에 순종해야 하는가? 아니면 수정하려고 노력하되 그전까지는 준수해야 하는가? 그렇지 않으면 지체없이 그 법을 넘어서야 하는가?

핸리 데이비드 소로

다큐멘터리의 처음 나오는 문구이다. 이 말이 다큐멘터리에서 말하고자 하는 많은 부분을 담고 있다고 생각한다. 이 다큐멘터리를 보고 오랫동안 생각 안 하고 있던 게 다시 떠오른 기분이었다. 스타트업이 IT에서 중요한 부분이 되었지만, IT의 기반에는 돈을 생각하지 않았던 수많은 사람이 있다. 오픈소스가 그렇듯이 개발자에게 공유란 너무 중요한 가치이고 이를 항상 알고 있다고 생각했지만, 다큐멘터리를 보고 나니 한편으론 너무 당연하게 생각해서 잊고 있었다는 생각도 동시에 들었다. 팀 버너스 리가 www로 창업하지 않고 공유했기 때문에 지금의 웹이 있는 거고 CCL이 있어서 우리는 더 많은 자료를 공유하고 그 위해서 더 진보할 수 있게 되었다.

두 개의 대립되는 시각이 있어요. 다 잘되고 있다고, 인터넷이 자유와 인권을 선사했다고 다 잘 될 거란 시각이 있는 반면 '모든 게 끔찍하다'는 시각도 존재해요. 인터넷을 감시하는 온갖 도구가 만들어졌고 우리가 말하려는 걸 통제하죠. 둘 다 사실이죠. 그렇지 않아요? 인터넷은 두 측면 모두 갖고 있어요. 둘 다 경이롭고 놀라워요. 그중 누가 결국 승자가 되느냐는 우리한테 달려 있어요. 한쪽이 다른 쪽보다 낫다고 말하는 건 무의미해요. 둘 다 사실이니까요. 어느 것을 살려서 활용하느냔 우리의 결정에 달렸죠. 둘 다 존재하니까요. 앞으로도 항상 존재할 거고요.

중간에 나오는 인터뷰에서 Aaron이 한 말이다. 요즘 대한민국의 혼란한 시국에 살고 있어서 그런지 왠지 더 다가오는 말이다.

우리가 말하는 해커문화라는 게 기존의 관행을 거부하고 더 낫게 만들려고 하는 것에 기반을 두고 있으니까...

Comments